|

| 1 | 2 | 3 | |

ケント・ジョーンズ:これはですね、この議論そのものが映画史の転換というか、大事な問いだと思うんですね。その点は、この映画の中でもとりわけ重要な箇所だと思います。そしてこれをヒッチコック自身も常に自分の中で問うてきたことだと思うんです。スコセッシ監督とフィンチャー監督が非常に上手い表現で語っています、つまりヒッチコックほど人間の心理、登場人物の心理に長けてそれを模索した監督はいないにも関わらず、俳優に自由にその心理状況を解釈したりするということを許さなかったということです。それともう一つ同列で非常に重要なことを黒沢監督はコメントしていらっしゃいます。この本はまるで聖書のようだと、そして偉大な本であるが教科書ではない、つまりこれを読んだからって真似したら同じように映画が作れるのかというと決してそうではない。ここでマーティン・スコセッシ監督が非常に興味深いコメントをしている。俳優が担う映画の感情、気持ちの揺れといった部分が、現代の映画ではよりシフトしている、俳優が担う比重が増えているということですね。そこがヒッチコックが段々映画作りがしずらくなった、時代の流れに押された点だと思うんです。この作品の中でもモンゴメリー・クリフトと葛藤があったという部分が描かれていますよね。例えば、歴史的に変遷を辿って考えてみてください。ポール・トーマス・アンダーソンの『ザ・マスター』(12)のような作品を戦前に撮ろうとしたらそれは不可能だったと思います、そういった映画を作れる時代ではなかった。そしてそれはジャン・ルノワール監督の映画などを観ても違いは分かると思います。今の私達とは違う時代に生きているわけです。そしてフィンチャー監督はそういったことをよく分かっているにも関わらず、彼は俳優から結構文句というか、不満を言われるということを私に告白したんですよ。ある作品で、俳優に、「どうだろう、今の良かったかな、もっと違った演技をした方が良かったんじゃないですかね?」という風に問われて、「そんなことは自分で考えろ、僕はあなたのお母さんじゃないんだから」と答えたそうです。黒沢監督の作品においては、もうど真ん中というか、非常にいい着地点を見つけていらっしゃると思いますね。というのは作品を拝見すると俳優がきちんと存在感をもってそこにいるけれども、作品そのもののあり方が完璧なバランスを保っていると思います。

黒沢清:ありがとうございます。ここでそう言われるととても恐縮です。また映画について補足しますけれど、これは意図してそう作られたのかどうか分からないんですけど上手いこと出来ていて、だいたいずっとヒッチコックのサイレント映画から代表的なサスペンス映画が断片的に流れて、ちょうど映画のど真ん中あたりかな、急にトリュフォーの『大人は判ってくれない』(59)が流れるんですよ、これが本当に新鮮で。やっぱり全然ヒッチコックと違う、トリュフォーって凄いなと、ただ後半また『めまい』(58)とかが出て来ると、やっぱりヒッチコック凄いなと、実に上手い構成になっているなという風に思って観ていたのです。

僕は幸い日本人なので、日本の映画を撮っているので、アメリカいわゆるハリウッドの映画の作り方というのはよく分からないんですが、ヒッチコックも一応イギリスかな、純粋なアメリカ人ではないわけで、ハリウッドっていうのはもちろん外国人の監督をたくさん受け入れた場所ではあるんですが、トリュフォーもアメリカで撮ろうとしたのかどうか僕は分からないですけど、フランス人の何人かも撮ろうとしてもハリウッドでは上手く撮れなかったのかもしれません。お伺いしたいのは、ヒッチコックがイギリス人であるということは、ハリウッドに与えた影響は特殊なものがあったとお考えなのでしょうか?

ケント・ジョーンズ:今、黒沢監督が仰ったことで思い出したのが、イギリスから来てハリウッドで仕事をすることはヒッチコックにとっても夢だったわけですけど、ヒッチコックの作品というのは、映画の中でもコメントがありますが、最初から終りまで全て美しいというコメントがありましたよね。映画技術ということでヒッチコック自身もコメントしていますが、ハリウッドに行きたい、場所に興味があったというよりスタジオに入り込んでどういうシステムなのか、そういったことを知りたかった、というのもヒッチコックは映画作りの全てを習得というか熟知したかった人ですよね、特に技術の面で非常に関心があった。本編の中では割愛してしまったんですが、ヒッチコック初のカラー作品『ロープ』(48)の照明について話している部分があるんですね。これはカラーだから、照明は敢えて焚かなくていいんだと、白黒の作品を通して光と影がどういう風に作用するか、照明がどのように作用するかを熟知していたということを語る部分があったんです。ですからハリウッド全体を彼は助けたというか、向上させた、そういう功績があると思います。実は、トリュフォーはハリウッドで、あと一歩というところまで映画を手がけることになりかけていた。『クレイマー・クレイマー』(79)は決まりかけていたし、『俺たちに明日はない』(67)もそうです、こちらはゴダールも本当は手がけたかったと言っていますが、トリュフォーは、ロバート・ベントンとデヴィッド・ニューマンと一緒に脚本にとりかかっていたぐらいだったのです。

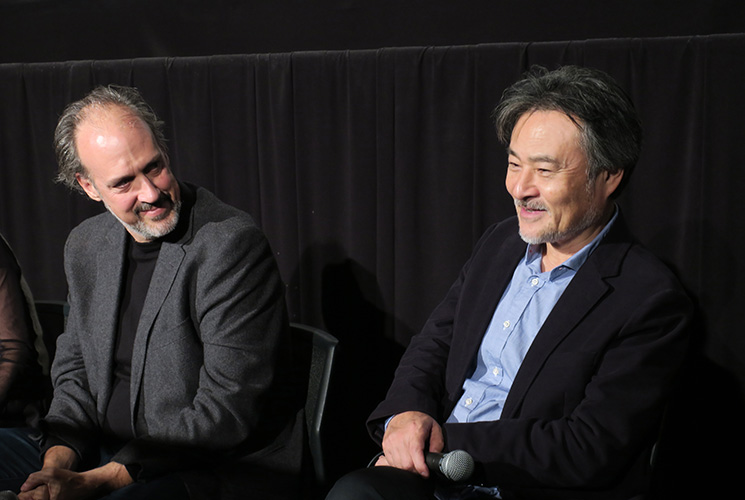

坂本安美:ありがとうございます。本当にお二人のお話しをもっとずっとずっと聞いていたいのですが時間が迫ってきてしまいまして、私の方から一つ付け加えさせてください。これはお二人にも関わられることかもしれないんですけど、この『ヒッチコック/トリュフォー』という作品、ケント・ジョーンズさんの作品を観ていると、本当に二人の間で何かが起こったというのが凄く伝わってくる。つまり映画について話している、それだけじゃないっていうことです。この映画がきちんとそこに到達している映画になっている、つまり二人が出会ったことで映画史が変わった、そして映画を撮っている、映画の好きな二人の人生がそこで交わったっていう、その瞬間にこの映画がもう一度私達を立ち会わせてくれている、そういう映画になっていると思うんですね。その映画によって、今ここにケント・ジョーンズさんと黒沢清さんがいるという奇跡、本当に素晴らしいことだと思います。

| ←前ページ 1 | 2 | 3 | |