モーリス・ピアラ『ヴァン・ゴッホ』公開記念

アントワーヌ・ドゥ・ベック×廣瀬純トークショー

2. ヴァン・ゴッホは野原の中をまるで兵士のように一人歩いて行く |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

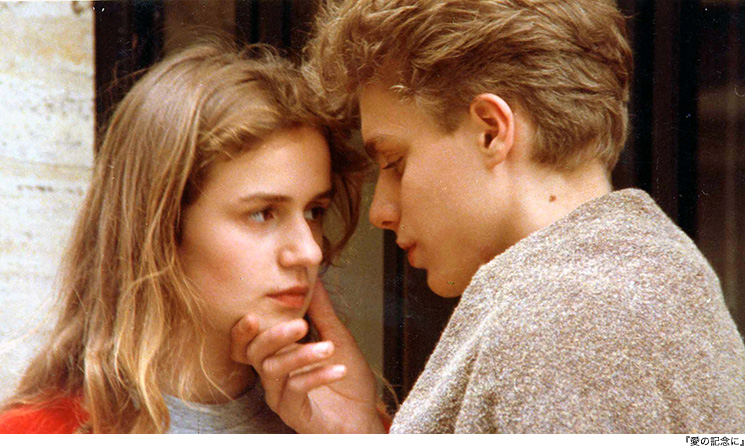

廣瀬純:アントワーヌさんが引用した『愛の記念に』のラストシーンはそれ自体も“パラドックス”的なもので、たいへんな緊張感の高まりがあるのと同時に大いに笑わせてくれもする素晴らしいシーンなので必見です。11月2日から渋谷のイメージフォーラムで『ヴァン・ゴッホ』『ポリス』『悪魔の陽の下に』とともに『愛の記念に』もリバイバル公開されることになっています。

ピアラについてアントワーヌさんが指摘してくれた幾つかの“パラドックス”のうち、ピアラ映画がアーティスティックであると同時にポピュラーでもあったというパラドックスは、作品の構成それ自体の点から捉えるとおそらく次のように言えるのではないかと思います。ピアラ作品はどれもフランス社会における日常的な暮らしから引き抜かれたようなシーンで溢れている。しかし同時に、そうした日常的な凡庸さが「死」につねにすでにとり憑かれてもいる。日常的な暮らしを見せることが作品に大衆性を与えるのと同時に、死によるその裏打ちが作品に芸術性を与えている(凡庸な映像を死で裏打ちするというこの方法はレオス・カラックスがヴィデオ・クリップを見事に「映画」にしてみせるときのそれと同じものです。たとえば「スリラー」のゾンビたちに死を返却する)。ピアラはどんな影響関係のなかで自分が映画を作ってきたのかということをほとんど語らなかった人ですが(ヌーヴェル・ヴァーグの作家たちに対して距離をとる姿勢がここにもうかがえます)、例外的にリュミエール兄弟、そして、ジャン・ルノワールといった名前を漏らす。アーティスティックであると同時にポピュラーでもあるという点ではマルセル・パニョルやサシャ・ギトリといったような1930年代のフランス映画を想起させもしますが、ルノワールもそこに含まれる監督ですよね。ルノワール映画のなかでもピアラがインタヴューなどで特によく言及していた作品が一本ある。『獣人』(38)です。今日、みなさんがご覧になった『ヴァン・ゴッホ』はやはり『獣人』とよく似た作品だと言えるでしょう。どちらにおいても、一つの人生、あるいは一つの生命というものをその崩壊の過程において把握するといったところがあります。『ヴァン・ゴッホ』では画家の人生における最後の期間、オヴェル=シュル=オワーズでの70日間が語られるわけです。ピアラはアルル期を取り上げません。その時期にこそ誰もが知ってるような、ヴァン・ゴッホについての有名なエピソードのすべてが展開されるにもかかわらず。“耳きり”の逸話もそうですが、それ以外にも“ひまわり”云々、ポール・ゴーギャンとの暮らし、ゴーギャンが健康そのものであるの対してピアラは不健康そのものであるといった話など、一般に“ヴァン・ゴッホ”とはアルル期のヴァン・ゴッホのことであるわけですが、そうしたことをいっさい無視するというのがピアラ作品の大きな特徴です。それではピアラにおいてはいったい何が問題になっているのか。第一に重要なのは、生を崩壊の過程に不可避的に巻き込む運命的な一撃、致命的な一撃が、作品の始まる前にすでにヴァン・ゴッホという登場人物のただなかにセットされてしまっているという点です(「古い皿」の内部に潜勢的に穿たれた亀裂としてフィッツジェラルドが語っているようなもの)。作品が始まる前からすでにピアラのヴァン・ゴッホは自分の身体のなかに致命的な一撃を穿たれている。目に見えるもののレヴェルではとんでもないくらい凡庸な日常生活がずっと続く。たとえば、医師のガシェが愉快な変装をしたり、それをヴァン・ゴッホも含む登場人物たちがみんなでおもしろがって大笑いするといったシーンが続く。しかしそのすべてがつねにすでに死の沈黙に取り憑かれており、死のこの不可視な存在によって不可逆的な崩壊過程につねにすでに巻き込まれている。“フランス社会の”と形容してもいいような日常的凡庸さ、フランス人ってくだらない連中だなと思わせるような騒がしい凡庸さが作品に圧倒的な大衆性の外観(可視性)を与えているのと同時に、その外観の下、不可視性の領域においてそこに巣食う死がつねにすでに発動しており、これが作品に芸術性と呼び得るような側面を付与している。この二重構造はルノワールの『獣人』にもそっくりそのまま見出されるものだと思います。

ピアラについてアントワーヌさんが指摘してくれた幾つかの“パラドックス”のうち、ピアラ映画がアーティスティックであると同時にポピュラーでもあったというパラドックスは、作品の構成それ自体の点から捉えるとおそらく次のように言えるのではないかと思います。ピアラ作品はどれもフランス社会における日常的な暮らしから引き抜かれたようなシーンで溢れている。しかし同時に、そうした日常的な凡庸さが「死」につねにすでにとり憑かれてもいる。日常的な暮らしを見せることが作品に大衆性を与えるのと同時に、死によるその裏打ちが作品に芸術性を与えている(凡庸な映像を死で裏打ちするというこの方法はレオス・カラックスがヴィデオ・クリップを見事に「映画」にしてみせるときのそれと同じものです。たとえば「スリラー」のゾンビたちに死を返却する)。ピアラはどんな影響関係のなかで自分が映画を作ってきたのかということをほとんど語らなかった人ですが(ヌーヴェル・ヴァーグの作家たちに対して距離をとる姿勢がここにもうかがえます)、例外的にリュミエール兄弟、そして、ジャン・ルノワールといった名前を漏らす。アーティスティックであると同時にポピュラーでもあるという点ではマルセル・パニョルやサシャ・ギトリといったような1930年代のフランス映画を想起させもしますが、ルノワールもそこに含まれる監督ですよね。ルノワール映画のなかでもピアラがインタヴューなどで特によく言及していた作品が一本ある。『獣人』(38)です。今日、みなさんがご覧になった『ヴァン・ゴッホ』はやはり『獣人』とよく似た作品だと言えるでしょう。どちらにおいても、一つの人生、あるいは一つの生命というものをその崩壊の過程において把握するといったところがあります。『ヴァン・ゴッホ』では画家の人生における最後の期間、オヴェル=シュル=オワーズでの70日間が語られるわけです。ピアラはアルル期を取り上げません。その時期にこそ誰もが知ってるような、ヴァン・ゴッホについての有名なエピソードのすべてが展開されるにもかかわらず。“耳きり”の逸話もそうですが、それ以外にも“ひまわり”云々、ポール・ゴーギャンとの暮らし、ゴーギャンが健康そのものであるの対してピアラは不健康そのものであるといった話など、一般に“ヴァン・ゴッホ”とはアルル期のヴァン・ゴッホのことであるわけですが、そうしたことをいっさい無視するというのがピアラ作品の大きな特徴です。それではピアラにおいてはいったい何が問題になっているのか。第一に重要なのは、生を崩壊の過程に不可避的に巻き込む運命的な一撃、致命的な一撃が、作品の始まる前にすでにヴァン・ゴッホという登場人物のただなかにセットされてしまっているという点です(「古い皿」の内部に潜勢的に穿たれた亀裂としてフィッツジェラルドが語っているようなもの)。作品が始まる前からすでにピアラのヴァン・ゴッホは自分の身体のなかに致命的な一撃を穿たれている。目に見えるもののレヴェルではとんでもないくらい凡庸な日常生活がずっと続く。たとえば、医師のガシェが愉快な変装をしたり、それをヴァン・ゴッホも含む登場人物たちがみんなでおもしろがって大笑いするといったシーンが続く。しかしそのすべてがつねにすでに死の沈黙に取り憑かれており、死のこの不可視な存在によって不可逆的な崩壊過程につねにすでに巻き込まれている。“フランス社会の”と形容してもいいような日常的凡庸さ、フランス人ってくだらない連中だなと思わせるような騒がしい凡庸さが作品に圧倒的な大衆性の外観(可視性)を与えているのと同時に、その外観の下、不可視性の領域においてそこに巣食う死がつねにすでに発動しており、これが作品に芸術性と呼び得るような側面を付与している。この二重構造はルノワールの『獣人』にもそっくりそのまま見出されるものだと思います。

アントワーヌ・ドゥ・ベック:その見方は非常に奥深く正しいという風に特にこの映画に関して思います。今、廣瀬さんがおっしゃってくれたことに乗っかって新たなパラドックスについてお話したいと思いますが、モーリス・ピアラというのは絵画を語りたいと思いつつも、絵画というものを決してスクリーン上に見せない、それを拒否した人です。恐らく絵画無しで最も美しい絵画的な映画というものを、彼は『ヴァン・ゴッホ』を通して実現した、そういうことが言えると思います。『ヴァン・ゴッホ』というタイトルにすればそれは伝記映画的な、そういう罠に陥りやすいところを彼は見事に回避しているわけです。ヴァン・ゴッホに纏わる作品、廣瀬さんが今話してくれたようなあらゆる伝説的なエピソードを回避して『ヴァン・ゴッホ』という映画を作っている、そういうことをやってのけた世界で唯一の監督じゃないかなと思います。もちろんヴァン・ゴッホに関して言えば、ヴィンセント・ミネリが『炎の人ゴッホ』(56)で、ヴァン・ゴッホの人生、作品というものを描き出し、様々なエピソードであるとか、絵画の伏線というものをきちんと見せています。そしてアラン・レネも『ヴァン・ゴッホ』(48)という(短編)作品を撮っているわけですけど、これはどちらかというとヴァン・ゴッホの作品、絵画についてのコメントというかセオリー、そういう作品になっています。モーリス・ピアラ監督は絵画というものを、アーティスト的なものを、全く存在させないで、そこにアルチザン(職人)というものを取って代わらせているわけですね、アルチザンだということを彼は見事にこの作品に見せています。だからこそヴァン・ゴッホは自然の中を、野原の中をまるで兵士のように一人歩いて行く、絵画を描きにいくわけですけど、歩いて行く風景を撮り、正に絵画の裏側にあるもの、そういうものを描き出すということがピアラ監督の大きな企てだったということが言えると思います。絵画といっても身体を使って出来る絵画、そういうものを描きたい、かつそれがヴァン・ゴッホの一番最後の時期、段々と身体が弱っていく時期にそういう身体を使った絵画を描いていた、その彼の姿を描きたかったんだと思います。それは決して偉大なる作品というものを、絵画というものを描き出したいっていうものじゃ全くなかったわけです。正に偉大なる絵画というものが存在しないこの『ヴァン・ゴッホ』という作品には、ピアラ自身の非常に自伝的なものが色濃く出ていると思います。ヴァン・ゴッホは、様々なものに対して怒りを感じている、それがこの映画に描かれています。システムに関して、絵画批評家に関して、あるいは画商に対して非常に怒りを持っている、それはピアラ自身がインテリ層であるとか、あるいは商売人に対して感じてきた怒りと共通する部分がある、そういう意味で彼はヴァン・ゴッホにとても近いものを自分自身に感じていた、だからこそ大文字で始まるような画家の伝記を、映画の人物としてのヴァン・ゴッホを描くのではなく、自分の分身として描くということをしたのだと思います。そして、一つ忘れてはならないことがあるんですが、非常に謙虚に控えめな形で、殆ど秘密のような形でこの映画に盛り込まれている一つのディテールなんですけれども、ヴァン・ゴッホという最初のタイトルが現れる前にブルーの絵具をパレットナイフで塗るシーンっていうのが一番最初のカットで出てきますよね、この手はピアラ自身の手なんですね、しかも大事なのはアカデミックな画家であれば絵筆を持って描くんですけれども、彼はヘラのようなパレットナイフで青い絵具を塗る、それはアーティストとしての道具ではなくて、殆ど労働者の道具なわけですよね。そういう風に彼自身が自分の手を使って、誰か本物の画家を呼んで来て描かせるのでもなく、ジャック・デュトロンという俳優に描かせるのでもなく、自分の手をカメラに収めているわけです。そこには彼自身の非常にパーソナルなサインというのが出ていると思います。それは彼のバイオグラフィにも通じてくることなんですけれども、実は映画監督になる前に彼自身は画家になりたいという欲求があって、20枚ほどの絵画も残してるんですね、ちゃんと工芸学校も出ましたし、5年間くらいはなんとか絵画で身を立てようと試みたわけですけれども、なかなかそれが適わなかった、ですから映画監督の前の彼の最初のキャリアは画家だったということがあります。彼は自らの初心を、『ヴァン・ゴッホ』という作品の中で再発見している、そして一番最初のカットはもちろん匿名ではありますけれども、彼が映画に対して捧げている、彼が最初に目指したキャリアのサインなんです。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |