![]()

『ゴダール・ソシアリスム』

上原輝樹

ジャン=リュック・ゴダールの《映画だけが...》というつぶやきに引っ張られ続けて、映画サイト OUTSIDE IN TOKYO を始めて約2年半の月日が過ぎた今、ついにゴダールの新作と正面から向き合う時が来てしまった。

ゴダールは60年代のゴダールが良かった、と何の躊躇もなく言えてしまうノスタルジーとは、今の今まで無縁で居るし、昨年3月日仏学院で、かつてのゴダールの盟友ドミニク・パイーニ氏が語った「中国寄りのスイス人の中でも一番馬鹿な人、それがゴダールだ。68年問題、反ユダヤ主義、ドキュメンタリー(『ジャン=リュック・ゴダールとの会話の断片』)の中でも語った原爆に関するエピソード、そして、過去の毛沢東主義、そうした全てが本当にバカバカしいものだ。彼は、完全に政治的に間違っていると思う。偉大なアーティストの政治的な思想は、必ずしも正しいとは限らない。」という発言すら、ゴダールの"映画"を揺るがしはしなかった。たかだか"政治思想"の如きが、映画作家の"映画"の評価を貶めることなどないことは、エイゼンシュタインやグリフィス、ルノワール、フォードといった偉大な映画作家たちの名前を挙げるまでもなく、明らかなことだろう。

しかし、今や、ゴダール、というだけで、全てが許される時代は終わってしまった。もっとも、思えばそんな時代など過去にもなかったのかもしれない。ヌーヴェルヴァーグ自体が、既存の古めかしいフランス映画への反抗だったことを思い出せば、常にゴダールはエスタブリッシュメントから疎まれてきたと言うべきだろう。それこそ、芸術家の人生としては、ごく当たり前な闘争状態に彼はあり続けていると言うべきかもしれない。

エスタブリッシュメントに反抗しながら、常に時代の動きにはアクチュアルに反応してきたものの、インターネットは使わないと公言(※1)するゴダール本人にしてみれば、本作が公開された2010年が、ソーシャル・メディア元年と囁かれ、フィンチャーの『ソーシャル・ネットワーク』が世間を騒がせる、そんな一年になっていることなど左程意味があることではないかもしれない。それでも、全編を圧縮した予告編を自ら作り、その映像をYOUTUBEにアップすることを自ら提案したというから、前言の真意が計りかねるわけだが、何はともあれそうした祝祭的カオスな景観の中で『ゴダール・ソシアリスム』は公開された。ゴダール自ら地中海の航海へと出向き、自分を取り巻く世界=ヨーロッパの様々な"事ども"について根源的な考察を行った『ゴダール・ソシアリスム』は、『ゴダールの映画史』が複数の映画史の可能性を開示したのと同様に、複数のあり得る"社会主義"のひとつの姿として、『フィルム・ソシアリスム(原題)』という映画によって仮象された "統整的理念※2"をスクリーンに投影し、"個人"に立脚した新しく緩やかな"社会主義"という言葉の可能性を開示することに成功している。もちろん、私たちの一部は、その言葉の先に柄谷行人が提示した"アソシエーション"(新たな交換様式に基づくグローバル・コミュニティ)という概念を夢見るのかもしれない。

<第1楽章 こんな事ども>

地中海の月明かりで黒光りする海面を微動だにしないフィックスのキャメラで捉えた、漆喰の黒が印象的な映像に続いて交わされる「お金は公共財産だ。」「水と同じ?」「そうだ。」という経済学者ベルナール・マリスとゴダール的美女アリッサ(アガタ・クーチュール)との会話で始まる<第1楽章 こんな事ども>は、マリスの「我々の前に開かれているものは、不可能な歴史に似ている。ゼロ地点のようなものに直面しているのだ」との発言に、「私は一度、無に出会った。ところが、思っていたよりもずっとつまらんものだった」とナチス・ドイツの崩壊とイスラエル建国の1948年を振り返る"フランスのジェームス・ボンド"と呼ばれる実在の元スパイ、ロベール・マルビエによる不穏な発言を豪華客船の船上で捉えながら、ゴダール一流のハードボイル探偵風ダイアローグと、船上を吹きすさぶ風の轟音、船内のディスコ(!)を捉えた低解像度の暴力的なデジタル映像&音像などが、いつも通りのぶっきらぼうさでソニマージュ的に編集され、そうした映像のどれもが、時間とともに足早に過ぎ去っていく。そんな中で目を引くのが、ゴダール曰く"帝国主義者ではない善きアメリカ人"パティ・スミスの存在感であり、「目的が帝国建設であれ、観光であれ」平面上を移動する「自己を主張する空間的フォルム」豪華客船ゴールデン・ウエブ号、そのものであるだろう。

どうやら、スペイン内戦の1936年頃に、共和政府がコミンテルン(共産主義の国際組織)に託して大量の黄金をバルセロナから出発させたが、オデッサとモスクワで大半が紛失したという半世紀前の未解決事件の関係者とそれを追う捜査官が同乗しているという設定のこの豪華客船は、エジプト、パレスチナ、オデッサ、ギリシャ、ナポリ、バルセロナという人類の歴史を築いたとされる6つの場所の伝説に言及しながら地中海を巡り、現代ヨーロッパの、社会主義の、民主主義の、資本主義の行き詰まりの起源を探るゴダール自身の連想的思考の道程を数多の引用を通して描いていく。そして、船上で鮮烈な美しさを放つ女優ナデージュ・ボーソン=デアーニュが演じる黒人女性コンスタンスの台詞「哀れなヨーロッパ。苦悩によって清められるどころか、堕落し、取り戻した自由によって高揚するどころか虐げられている。」に続いて、ナポリの文字が表示され、ロッセリーニの『イタリア旅行』から、アルモドバルの『抱擁のかけら』でも引用された"ポンペイの遺跡発掘"シーンが引用される。この"自由"とは、文字通りの意味に加えて、もちろん"アメリカ"の隠喩でもあるはずだ。

<第2楽章 どこへ行く?ヨーロッパ>

クリント・イーストウッドがモン族の少年を助ける代わりに自らの命を捧げた『グラン・トリノ』の例を思い出すまでもなく、21世紀の映画は、20世紀の映画において都合良く搾取され続けて来た"女性"と"子供"の表象を擁護しなければならないことは、「映画は弱いものの味方」(鈴木則文)や「私は弱い存在を傷つけるものを許さない」(ミヒャエル・ハネケ)といった名言を引く以前に自明のことだとすれば、『ゴダール・ソシアリスム』第2楽章であからさまに"子供"を擁護しているのはあまりにも順当なことだし、同時に、"動物"を重用して、ロベール・ブレッソンの『バルタザールどこへ行く』のロバやミケランジェロ・フラマンティーニの『四つのいのち』のヒツジ程ではないにせよ、人の話に耳を傾けるリャマの表情が周到にキャメラに収められているところも全くもって時代の潮流に適っている。むしろ、インテレクチュアルズ限定ではない、拡散しゆるやかにネットワークされたアノニマスな人々の思考の潮流の中でゴダールが抱擁される、そんな時代がいよいよ到来したということなのかもしれない。

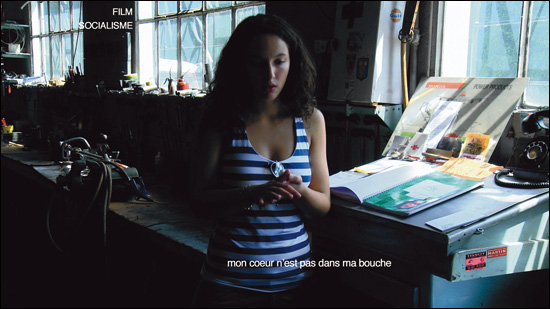

フランスの田舎町でガソリンスタンドを経営するマルタン家の父親(『灯台守の恋/04』の脚本家クリスチャン・シニジュ)がグローバリゼーションの現代を嘆くシーンに続いて、長女フロリーヌ(マリーヌ・バタジア)が、ブラジリアンカラーが眩しいスイス・エネルギー企業チェーンのスタンドを背に、リャマを隣りに配し、スーパークールなゴダール的美女の読書姿で画面に登場する。フロリーヌは弟のリュシアン(ギュリベール・エック)と仲がいい。選挙に立候補するという親に対して、姉弟は、子供が選挙に立候補してもよいはずだと主張する。フロリーヌは言う。「いかなる権力も要らない。私が望んでいるのは、社会であって、国家ではない。」そして、ゴダールが過去に何度か引用しているお気に入りの警句が続く。「国家の夢は、一人でいること。個人の夢は二人でいること。」ここでゴダールが夢想しているのは、政党政治でスローガンとして掲げられた"社会主義"とは位相が異なる、「二人でいること」を夢見る「個人」に立脚した新しく緩やかな"社会主義"の可能性="フィルム・ソシアリスム"ではないか。

実際に『ゴダール・ソシアリスム』の登場人物は殆ど全てが「二人でいる」。第1楽章の写真家マチアスとコスタンス、老人と孫娘アリッサ、アリッサと少年リュドヴィック、老捜査官と女捜査官オルガ、パティ・スミスとレニー・ケイ、第2楽章のフロリーヌとリャマ、母親とリュシアン、リュシアンとTVカメラガール、TVディレクターとTVカメラガール、ロバとリャマ...。つまり、「二人でいる」ことの連想自体が、本作を構成していると言っても良い。この"連想"こそが、ゴダールの物語が展開する上での重要な作法であることは、本作に限ったことではないが、"連想"とはすなわち"association=アソシエーション"であり、それが"ソシアリスム"という言葉に直結する。そして、第2楽章では、ゴダールの映画史上、80歳(2011年現在)にして初めて"子供"を重要なテーマとして取り上げ、"子供"という存在自体に不可避な楽天性が作品を官能的な色彩に染め上げていることにも言及しておきたい。中でも、ゴダール的ブラック・ユーモアが乾いた笑いを誘う、TVカメラガールとリュシアンのシークエンスがとても印象的だ。

TVカメラガール「何してるの?」

リュシアン「昔の風景を歓待してるんだ。」

TVカメラガール「何よ、ルノワール?」

リュシアン「そう。この動物は美しいものをとらえ損ねたのです。」

TVカメラガール「この二人は?あんたとママ?」

リュシアン「もしあなたがそう聞かれたら、知らないと答えるでしょう。」

実際に、子どもというのは、これ位のことは言い兼ねない存在であることを、個人的な実感として持っているが、この一見、旧約聖書の文体にも似た省略し過ぎに見える大胆なリアリズムは、その昔、『勝手にしやがれ』でジャン=ポール・ベルモンドとジーン・セバーグがベッドの上で交わしたダイアローグを聞いた時の感触を私に蘇らせる。すなわち、ゴダールは、天才的な言語感覚を持った脚本家でもあるということを。その才能は今も昔も変わっていない。

<第3楽章 われら人類>

『愛の世紀』(01)を以て、戦争と暴力の世紀"20世紀"に別れを告げたかったはずのゴダールだが、21世紀の出端を挫いたと象徴的に言って良いだろう、9.11に端を発した憎しみの連鎖の中で、全人類もろとも、争いのたえない現実に引き戻されてしまった。<第3楽章 われら人類>では、哲学、民主主義、悲劇といった西洋文明の礎を築いたギリシアに、とりわけその眼差しは向けられている。『ゴダール・ソシアリスム』制作中の4年間の間に起きたギリシアの経済危機が色濃く本作に影響を与えたに違いないが、人類史上かつてない巨大な足跡を残した西洋文明の終焉を示唆し、全てを転倒せんとするゴダールの手捌きに躊躇はない。そこに同じ西洋人としての若干のメランコリーが存在することは否定しないが、そのメランコリックな事態を『映画史』的手法で嘆くに終らず、DVDの最後に登場するFBIのコピー警告画面をそのままコピペし、その直後に「法が正しくないときには、正義が法に優る」という強烈かつ実に映画的な決めゼリフを最後の最後に宣言して、映画はひとまず終息する。

いくつかの法律と大多数のエスタブリッシュメントを敵に回しつつ、それでも、世界はこのようなものであると"BE動詞"で言い切るのではなく、あくまで映画的作法で世界を"歓待する"現在進行形のジャン=リュック・ゴダールの新作が我々の見つめるスクリーン上にあるのが、現代のちょっとした奇跡のように思え、このアナーキズムこそが、所詮自然の一部に過ぎない、人類のありうべき姿にも見えてくる。

『ゴダール・ソシアリスム』

原題:FILM SOCIALISME

原題:FILM SOCIALISME

12月18日(土)、日比谷TOHOシネマズ シャンテにて公開、全国順次

監督部:ファブリス・アラーニョ、ポール・グリヴァス、ルーマ・サンバール、アンヌ=マリー・ミエヴィル、ジャン=ポール・バタジア

撮影:ファブリス・アラーニョ、ポール・グリヴァス

サウンド:フランソワ・ミュジー、ガブリエル・アフネール

製作:ルート・ヴァルトブルゲール、アラン・サルド

出演:マチアス・ドマイディ、ドミニク・ドヴァル、ナデージュ・ボーソン=ディアーニュ、ルーマ・サンバール、ジャン=マルク・ステーレ、ロベール・マルビエ、アガタ・クーチュール、ベルナール・マリス、マリー=クリスティーヌ・ベルジェ、パティ・スミス、カンタン・グロセ、レニー・ケイ、モーリス・サルファティ、アラン・バディウ、オルガ・リャザーノワ、エリアス・サンバール、クリスチャン・シニジェ、ギュリヴェール・エック、カトリーヌ・タンヴィエ、エリザベート・ヴィタリ、マリーヌ・バタジア、アイ・アイダラ

© フランス映画社

2010年/スイス・フランス合作/102分/デジタル/35mmフィルム/DTS DOLBY

配給:フランス映画社

『ゴダール・ソシアリスム』

オフィシャルサイト

http://www.bowjapan.com/socialisme/

参考:

『ゴダール・ソシアリスム』公式パンフレット

本文中の「」内は、シナリオ採録(堀 潤之)より引用。

※1 フィルム・コメント誌インタヴュー

http://www.filmlinc.com/nyff/2010/

film-comment-interview-jean-luc-

godard-talks-about-film-socialisme

※2 統整的理念:

「理性を構成的に使用するとは、〜中略〜、理性にもとづいて社会を暴力的に作り変えるような場合を意味します。それに対して、理性を統整的に使用するとは、無限に遠いものであろうと、人がそれに近づこうと努めるような場合を意味するのです。たとえば、カントがいう「世界共和国」は、それに向かって人々が漸進するような統整的理念です。〜中略〜 統整的理念は、決して達成されるものではないがゆえに、たえず現状に対する批判としてあり続けます。」

(岩波新書「世界共和国へ - 資本=ネーション=国家を超えて」柄谷行人著より引用)

Comment(0)