![]()

『トルソ』

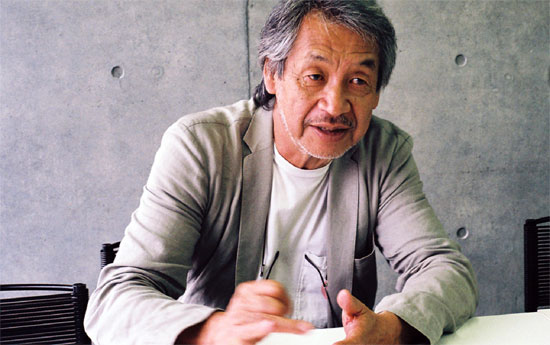

上原輝樹

『ワンダフルライフ』(99)、『誰も知らない』(04)、『歩いても、歩いても』(07)など、是枝監督作品の撮影監督として知られる山崎裕の初監督作品『トルソ』は、リアルな人間関係を疎み"トルソ"に慰めを求めるひとりの女性のスケッチを繊細なキャメラワークで描き、エロティックな描写を含みながらも、美しい光と正体不明の凛々しさに満ち溢れた稀有な作品に仕上がっている。

父親が異なる姉妹、ヴァイタリティに欠け引っ込み思案な姉ヒロコを、『M/OTHER』(諏訪敦彦)、『愛のむきだし』(園子温)、『ワカラナイ』(小林政広)といった現代日本映画を代表する監督作品に悉く主演している実力派女優渡辺真起子が演じ、姉とは対照的に"生命力"漲る自由奔放な妹ミナを、『俺たちに明日はないっス』(タナダユキ)、『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』(大森立嗣)、『SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー傷だらけのライム』(入江悠)といった話題作への出演が続く大器安藤さくらが演じている。

渡辺真起子と安藤サクラのキャスティングについて、山崎監督がその経緯を語ってくれた。監督は、まず最初に、渡辺真起子に『トルソ』の話を持ちかけようと思い、食事でもしながらこの映画の話をしようということになっていた。そんな折、『俺たちに明日はないっス』で一緒に仕事した安藤サクラが、お父さん(奥田瑛二)が映画を作るようになってからおいしい寿司を食べたことがない〜とコボしているのを聞き山崎監督は、それなら俺が"旨い寿司"をご馳走してやろうと安藤サクラに話を持ちかけた。すると、ちょうどその後、食事はお寿司にしましょう、と初めに話を持ちかけていた渡辺真起子から返信メールが来たのだという。どうやら、『愛のむきだし』でたまたま共演していた彼女たちが情報共有をしていたらしい。それなら3人で会おうということになり、トントン拍子で出演の話が決まったのだという。山崎監督が、まず始めに決めたのは、主人公の姉ヒロコ役であり、それとのバランスで問題がなければ、妹のミナを安藤サクラに決めようと思っていたという。

姉ヒロコは、東京のアパレル会社で事務を務める30代半ばのOL、仕事を終えると、夜ゴハンのための食材を買い、白ワインをすすりながらソツなく自炊する立派な"おひとりさま"。会社の同僚からは合コンの誘いもあるが、そんな浮き世の喧噪とヒロコの間には、薄い見えない膜があるかのように、彼女は世間との"交わり"をやんわりと拒絶している。そんな彼女が、唯一心と身体を解放できるのが"トルソ"と過ごす濃密な時間だった。彼女は"トルソ"を風呂に入れ、その完璧な型をした胴体をソープで洗い清め、その後ベッドをともにする。時には、人気のない海までドライブし、曇天の空の下、誰彼憚る事なく"トルソ"との海水浴を楽しんだ。

男性が女性の"空気人形"を愛でると、どうしても"死"や"血"といった陰湿さが画面に滲み出てくるように見えたが、女性が男性の"トルソ"を愛でる姿からは、むしろドライなユーモアすら漂ってくるから不思議だ。これはモチーフの違いから生じるものなのか、映画作家の作家性の違いから生じるものなのか、私には判然としないが、"トルソ"というモチーフが生まれるきっかけについて監督が語ってくれた。

それは、60年代後半から始まった性解放、ウーマンリブ、女性解放、男女平等がどんどん盛んになっていった70年代のヨーロッパまで遡る。テレビの取材でヨーロッパに行った時のこと、ポルノショップでトルソにペニス型のヴァイブレータがついたものを見て、監督はショックを受けたという。

「女が抱かれるものではなくて自分達だって男を抱きたい。自分がぎゅっと抱きしめた時にポキポキと音がするくらいの繊細な男が好きだっていう女達が出てきたのだと感じた。そういうものの一つの現れとして上手く使えるなと思ったんです。女性の本音の部分を表すのに顔も手も足もないっていうのは、そういう象徴として使えると。そういうものに惹かれるっていうことは、抱かれるんじゃなくて抱きたいんだっていう感情とか、どっかで男性に絶望した、傷ついたとかっていう部分を抱えてるんじゃないかなと。そう思った時に女性の本音を描く、深層心理を描く材料として格好だなと思ったのです。」

「女が抱かれるものではなくて自分達だって男を抱きたい。自分がぎゅっと抱きしめた時にポキポキと音がするくらいの繊細な男が好きだっていう女達が出てきたのだと感じた。そういうものの一つの現れとして上手く使えるなと思ったんです。女性の本音の部分を表すのに顔も手も足もないっていうのは、そういう象徴として使えると。そういうものに惹かれるっていうことは、抱かれるんじゃなくて抱きたいんだっていう感情とか、どっかで男性に絶望した、傷ついたとかっていう部分を抱えてるんじゃないかなと。そう思った時に女性の本音を描く、深層心理を描く材料として格好だなと思ったのです。」

数十年前から頭の片隅に置いて暖めてきたそのテーマを、今やるのであれば、「今の日本の女性達の抱えている生き方に対する問題とか色々な事をスケッチして、ポルノでもなければコメディでもない女性の観察記録、トルソを必要とする女達の気持ちを、トルソに向かっている女とその周りをとりまく女達の心理ドラマみたいなものをやれるんじゃないかと。世代が違うとか働く女達のストレスとか、色んな部分を投影した女性の日常のスケッチを積み重ねる事が"トルソ"を軸にしてできるかなと」思ったのだという。そして、脚本作りに取りかかると、これが結構簡単に書けてしまい、プロデューサーからも企画のGOサインが出る。ただし、どうしても20〜30代の女性同士の会話の部分が上手くいかない。そこで女性の脚本家佐藤有記に助けを仰いだ。この佐藤の参加によって、安藤サクラが演じるミナの役柄設定に大きな変化が生じたという。元の設定では、もっと突き放した救いがない人物造形だったものが、"希望"を感じさせる、ネクスト・ステップへ進む若者像へと人物造形が変えられた。

"誰しも秘密を持っている"とはいえ、やはり一風変わっていると言ってよいだろうヒロコの"習慣"が、妹ミナの突然の来訪によって脅かされていく。いかにも草食系な姉と対照的に肉食系の色香を振りまくミナは、男とのトラブルを抱え、ある日突然ヒロコのマンションに転がり込んできたのだった。ヒロコにとって何よりも煩わしいのは、彼女の"秘密"の行為が、誰であろうが邪魔され、これを行えなくなることだった。異なる父親を持つ、正反対の性格の姉妹の奇妙な同居生活が始まった。

映画は、そんな姉妹のグダグダな日常の日々を、繊細かつ周到なキャメラワークと、凛々しさとエロティシズムが同居する美しい映像で描き出す。あくまで人物に寄り添うキャメラが、普通に考えれば左程魅力的とは思えない主人公を優しく繊細な光で輝かせる。そして、妹のミナを演じる安藤サクラの規格外の魅力は、本作でも申し分なく炸裂している。

『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』への安藤サクラのキャスティングを、この映画を見て決めたと、本作にもゲスト出演している大森立嗣自らが青山真治に語っている(映画芸術2010年春号)が、その安藤サクラは、『俺たちに明日はないっス』の写真選考の時点では箸にも棒にもからなかったのだという。しかし、事務所がどうしてもオーディションに参加させてほしいというので、オーディションをやると抜群の上手さを発揮したという。監督に、安藤サクラの何がそんなに特別なのかという質問をぶつけてみた。

「天性なんですよね。一つのシーンを自分のものにする仕方の懐の深さとか幅が広い。彼女の中に、色々な引き出しがある。悲しいから悲しいんですよっていう芝居をしない。悲しいっていう気持ちは持ってるけど、それを悲しいって気持ちを持った時にぼっと出てくる言葉とか行為、怒りで表現したり、悲しいけど表情に出さないって芝居をしたり、そういう幅をいくつも持ってるんです。それと一つの芝居をオーディションの時に自分の方から、今度こっちから立ってやっていいですか?って、そういう案がぽーんと出てきたり。芝居をするとか、姿勢とか、理解の仕方とか表現の仕方とかに幅がある。だからサクラは魅力的な女優になるなと思っていたし、機会があったら一緒にやりたいと思っていた。」

そうした下地があって、前述の"旨い寿司"へ、ひいては、本作への出演へと繋がったというわけだ。

「天性なんですよね。一つのシーンを自分のものにする仕方の懐の深さとか幅が広い。彼女の中に、色々な引き出しがある。悲しいから悲しいんですよっていう芝居をしない。悲しいっていう気持ちは持ってるけど、それを悲しいって気持ちを持った時にぼっと出てくる言葉とか行為、怒りで表現したり、悲しいけど表情に出さないって芝居をしたり、そういう幅をいくつも持ってるんです。それと一つの芝居をオーディションの時に自分の方から、今度こっちから立ってやっていいですか?って、そういう案がぽーんと出てきたり。芝居をするとか、姿勢とか、理解の仕方とか表現の仕方とかに幅がある。だからサクラは魅力的な女優になるなと思っていたし、機会があったら一緒にやりたいと思っていた。」

そうした下地があって、前述の"旨い寿司"へ、ひいては、本作への出演へと繋がったというわけだ。

女性達の日常の描写が素晴らしい本作だが、ヒロコの"暗さ"には、それなりの"理由"があることがいずれ慎ましやかに明かされる終盤の展開も、名キャメラマン出身の初監督作品とは思えない、優雅な映画的時間を味わう楽しみを観客に残してくれている。実に洗練された、山崎裕監督の初監督作品ではあるが、これほどのキャリアの持ち主に対して、このような驚きを表明するのは些か失礼というものかもしれない。むしろ、山崎裕を知るものからは、とても山崎さんらしい作品だとの多くの賞賛の声が寄せられているようだ。最後に、山崎監督が過去の撮影監督の仕事や自らの映画遍歴について語ってくれた興味深い発言をご紹介し、『トルソ』賞賛をひとまず終えようと思う。

撮影監督としての仕事について

「諏訪監督とはテレビしか一緒にはやってないんだけど、諏訪監督の『2/Duo』とか『M/OTHER』の演出とか映画の影響も受けています。是枝監督は『誰も知らない』の時は、子供達には台本を覚えさせて覚えたことを言うんじゃなくて、その場でこんな事言ってみようかってパッと出る台詞を捕まえていくみたいなドキュメンタリー的な演出をしているし、『DISTANCE』なんかの場合は完全に諏訪監督と同じように、フレームワークは出来てるけどシーンの台詞はない、動きも書いてないっていう全くフリーで動かした撮影っていうのも経験しています。河瀬監督もそうで、河瀬は場を作る、夏だったら夏の風が吹いてて風鈴が鳴ってそこにお線香の香りがして、こういう家だから畳の色はこういう色でっていうのを作る。そこで役者が座ってどんな気持ちになるか、それを描こうとしてる、それで芝居を作っていこうとしてる。そういう人達の傾向とある種共鳴しながらやっているわけです。だから何か自分のイメージに合うように動いたりするんではなくて、相手が動いているあるいは相手の佇まいをどう見つけるかっていう、それを頂く、頂きまーす!の感じ。それが習性になってる。ただ映像なんて全く嘘っぱちだと思ってますから、写ってるものを自分が押し付けて解釈するっていうことじゃなしに、あれっ?て感じるような部分をさりげなく見る側に贈れるか、ちょっと何かが違うかもしれないっていうのを贈れるかどうか、そこで見る人が写ってるもの以外のものをどう考えるか、それを見ながら足りないものを想像してほしい。そういう方向性の映像を意識している。見て想像してイマジネーションで、観客の皆さんで映画を作っていってもらいたい。」

「撮影監督として僕はあんまり劇映画のカメラマンについていないんですが、三木茂さん(記録映画のプロデューサー、撮影監督)という方についてて、やっぱり三木さんがすごいって思いましたね。もう60過ぎくらいだったと思いますけど、彼は一人でプロデューサー、監督、カメラマンやってたんですよ。その頃は50年代ですからボレックスなんてみんなおもちゃだと思ってプロのカメラマンは使いたがらなかった。今のデジカメみたいなもので。でも三木さんの瞬間的にそのカメラを回すフットワークが凄いんです。

劇映画の撮影監督の中では実際にお話ししたことがあってカメラマンとして好きなのは姫田真佐久さんです。やっぱり芝居を撮ってるんですよ、映像ではなくて。宮川一夫さんは上手いと思ってますが違いますね。あっちで作りたいとはあんまり思わない。姫田さんは役者の芝居を誠実に撮ってるんですよね。カメラエゴではなくてね。」

映画遍歴について

「黒澤作品はあんまり好きじゃない。もちろん『野良犬』(49)とか、初期の作品、『七人の侍』(54)までは好きです。でも黒澤さんがあんまり好きじゃないっていうのは、マッチョイズム、男、あれが駄目なんです。だから成瀬さんと吉村公三郎さん、そういう女性映画の方が好きです。成瀬の女性の描き方。カメラマンとしては、『太陽がいっぱい』(60)のアンリ・ドカエ、若い時は、やはりヌーヴェルヴァーグ。日本映画は、照明があんまり好きじゃなかった。時代劇の行灯(あんどん)の影が出てるとか、そういうのにすごく違和感を感じて、なんか安っぽいなとか、ちゃちいなとか、汚いなとかって。昔はやっぱりヨーロッパ映画にかぶれてましたから。忘れられない映画っていうと『旅芸人の記録』(テオ・アンゲロプス/75)とか『木靴の樹』(エルマンノ・オルミ/78)とかキアロスタミとか、どんどん流れがそういう風になっていった。韓国映画もどんどんいいのが出てくるし。ハリウッドの光は好きじゃなかったし、日本映画の光も好きじゃないから、イギリス映画やヨーロッパ映画で光のいいのがあったりすると、そっちの方が好きでしたね。

明らかに、戦後民主主義教育の影響なんだけど、とにかく西部劇は途中から絶対見るまいと思った。小学生の時は拍手してたりしたんだけど、中学生くらいになるとそういう自分が恥ずかしくなる。ジョン・ウェインよりもゲーリー・クーパーとかヘンリー・フォンダの方が好きでした。もちろん小学生の時はジョン・ウェインに夢中になった。『駅馬車』(39)なんか何回見たか分らない。『荒野の決闘』(46)も何回も見てるけど、『駅馬車』が一番見てるのかなぁ。でも途中からジョン・フォードも黒澤も苦手。もちろん上手いんですけどね。むしろ成瀬の『浮き雲』(55)とか。でもヌーヴェルヴァーグの頃、大島渚さんが出てきたりしてワクワクしました。カメラマンの川又昂さんとかね。もちろん鈴木達夫さんなんかも。『とべない沈黙』(黒木和雄/66)とかへぇーと思いましたけど、そういうのを気にしててもしょうがないから。なるべく師匠を持たないようにしていた、マイペースでやってきたので。だから本当に刺激を受けたのは25、6歳の時ですけど、三木さんの助手をしていた時のこと。ボレックスというカメラなんで助手はそんなにやることないんですよ、とにかく"絞り"だけ。撮影終わってギャラもらいに行った時に、銀座アスターに飯食いに連れて行ってくれて、おまえ全然俺の助手やらなかったなぁって怒られたんだけど、でもカメラマンになりたいならそれでいいよって、好奇心失わないうちに早くカメラマンになった方がいいって。

それで暫くして回させてもらった、三木さんの所でね。だからそういう意味では三木さんは忘れられないカメラマンです。」

冒頭で"正体不明"に思えた"凛々しさ"は、どうやらアンチ・マチズモの明確な姿勢から発せられているものに違いないと今や確信することができるが、"女性映画"の傑作をものにした山崎裕監督、これを最後と言わずに、成瀬巳喜男の系譜に連なる"女性映画"を、これからも機会を見つけて是非とも作り続けて頂きたい。

文:上原輝樹

取材:江口研一

写真:上原輝樹

2010年6月8日@ユーロスペース

取材:江口研一

写真:上原輝樹

2010年6月8日@ユーロスペース

『トルソ』

7月10日(土)よりユーロスペースにてレイトショー

8月14日名古屋シネマテーク、9月4日シネ・リーブル梅田ほか順次公開

監督・撮影:山崎裕

脚本:山崎裕、佐藤有記

プロデューサー:石毛栄典、越川道夫、山崎裕

音楽:松本章

録音:森英司

音響:菊池信之

美術:鈴木千奈

編集:大重裕二

助監督:近藤有希

制作:田中深雪

出演:渡辺真起子、安藤サクラ、ARATA、蒼井そら、石橋蓮司、山口美也子

制作協力:スローラーナー

製作協力:テレコムスタッフ、ドキュメンタリージャパン

製作:いちまるよん、トランスフォーマー

2009年/日本/104分/カラー/35mm/アメリカンヴィスタ/DTS・SR

配給:トランスフォーマー

©2009 "Torso" Film Partner

『トルソ』

オフィシャルサイト

http://www.torso-movie.com/

Comment(1)

Posted by ruicosta | 2011.07.31

男性目線による男性の映画を、同じく男性目線を持つ男性が感心して見ました。

というレビューのように思いました。

男性には女性がこう見えているのだろうし、女性の孤独とはういうものだと思っているのだろうし、

それはそれで仕方のない見え方とは思えども、

この映画が語っていることは、それ(男性には女性がこう見える)から一歩も出ない印象を受けるわたしは、

男性というのは、女性はこうあってほしいのだろうなと、

変化の乏しい男性という生き物にやや残念な気持ちを抱きます。

ラスト、主人公が口紅を塗るシーンに隠喩された変化に、わたしは同意できません。

彼女のトルソ殺しのためには、まだまだ乗り越えるべきものがあると思うからです。

孤独が、こんなに安易に終わるのなら、だれも苦労はしない。

ラストに希望を持たせるのは悪いことではありませんが、

希望=現実の男と寝る(関われるようになる)予感

では、

母親との確執のもとになっている体験が、重すぎるように思います。

あったことをなかったかのように振る舞うのをやめない限り、

トルソ殺しは不可能であり、その可能性について、映画は片鱗も触れずに、唐突に口紅が塗られます。

とはいえ、主人公がだれもいない海でトルソとともに泳ぐシーンや、

異母妹とともに実家へ帰り、母親と庭先で交わすかげろうのような緊張感など、

作中には十分に映画的な時間が流れていて、それはそれで堪能しました。

トルソを愛しつつ、現実を受け入れることを示唆する、

もっと解放的な、物語を終わらせようとしないラストを望んだわたしは、欲張りでしょうか。