|

3. “原風景”的なものが沖縄にはあるということを感じた |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

OIT:有名なところでは、例えば、岡本太郎は沖縄に日本の“原風景”を見たというようなことを言っていますね。遠藤さんの作品は『TOKYO TELEPATH 2020』もそうですが、古代というか、凄く古い時間を想像させるようなところがありますが、沖縄にそういう感覚を抱いていたということはありますか?

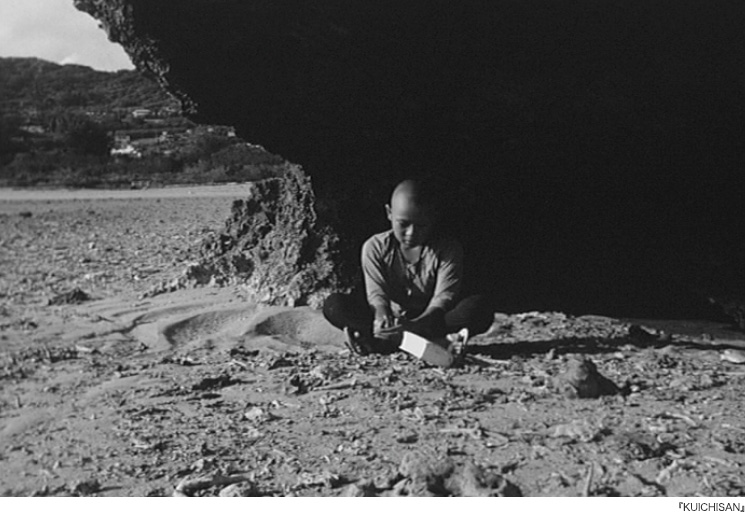

遠藤麻衣子:そうですね、やっぱり最初は一作目の映画だったので日本映画って何だろうっていうのを凄く考えました、一応日本人だしっていう意識もあって。“日本”て何だろうということも考えてしまうし、そうやってたどり着いたのが沖縄で、これを一作目にしようという思いはありました。やっぱり、“原風景”的なものが沖縄にはあるということをその時に感じて、そこでやることにしたというのはありますね。

OIT:映画を撮る時に日本のことを考えたっていうのが、重要だなと思えます。個人的には、『KUICHISAN』と『TOKYO TELEPATH 2020』、両方の作品からそれを感じました。というのは、数多ある邦画が、ほとんどそういうことを考えていないように思えるからです。海外の映画作家ですと、例えば、オタール・イオセリアーニという旧グルジア(現在のジョージア)の巨匠が、映画作家というのは自分の生まれた場所のことを考えて、そこの人達のために映画を撮るべきだ、と言っています。日本でも、そういうことを考えて作っている監督は間違いなくいらっしゃるのですが、意外と少ないように思います。ですので、個人的には、そうしたところにも感銘を受けました。『KUICHISAN』は、2011年の3.11の直後に完成したわけですが、映画の始まりが、この世は終わろうとしているのか?みたいな台詞で始まっていますよね。

遠藤麻衣子:世界は終わるだろう、ですね。

OIT:それは、遠藤監督なりの3.11に対する反応だったわけですか?

遠藤麻衣子:時代もあるかもしれないけれど、少年の中での世界とかもあるだろうと思います。でも何かが迫ってきているっていう中で、あとこの映画で原初的なものもやっていてその中での一声目があれだったっていう感じですね。

| ←前ページ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 次ページ→ | |